Влияние структурообразующих факторов на кинетику процессов деградации магниевого сплава медицинского назначения ZX10

Цель работы: выявить и обосновать механизмы деградации магниевых сплавов в агрессивной среде для разработки принципов управления процессом растворения биорезорбируемых изделий медицинского назначения.

Автор работы

В последние годы магниевые сплавы стали предметом внимания исследователей, инженеров и конструкторов в связи с большими перспективами применения для различных приложений. Рекордная среди конструкционных металлических материалов удельная прочность (прочность относительно массы изделия) делает магний крайне привлекательным материалом для изготовления деталей и узлов летательных аппаратов, космических ракет, а также наземного транспорта.

Относительно новое направление применения магния - биорезорбируемые медицинские имплантаты. На данный момент в качестве материалов для временных имплантатов применяются титановые сплавы, нержавеющие стали и биорезорбируемые полимеры. Титан и сталь не способны растворяться в организме человека, а значит после завершения процессов заживления тканей необходима операция по их удалению. Полимеры же имеют низкую прочность, кроме того рентгенопрозрачны, что затрудняет отслеживание процесса их растворения. Магниевые сплавы обладают высокой прочностью (от 200 до 600 МПа) и полностью растворяются в теле человека без вреда его здоровью. Кроме того, из всех металлических материалов именно магний имеет плотность и модуль Юнга наиболее близкие к этим параметрам у человеческой кости. Это обеспечивает не только биосовместимость, но и механическую совместимость магниевых имплантатов - при упругой деформации они будут деформироваться вместе с костью, тогда как титан и сталь будут сильнее сопротивляться деформации, что может повлечь повреждение костных тканей в местах крепления изделия. Серьезной проблемой является излишняя склонность изделий из магния к деградации в агрессивной среде. Процесс деградации включает в себя постепенное снижение эксплуатационных характеристик в следствие растворения (резорбции) материала под действием агрессивной среды, которой являются жидкости человеческого тела. В результате растворения не только уменьшается площадь поперечного сечения имплантата, но и могут образовываться глубокие локальные повреждения, приводящие к выходу изделия из строя. Магний чрезвычайно активный элемент - известно, что он способен растворяться даже в дистиллированной воде. Для снижения его скорости растворения применяют легирование (например, алюминием, цинком, иттрием и редкоземельными элементами), термомеханическую обработку (всестороннюю изотермическую ковку, прокатку, ротационную ковку, равноканальное угловое прессование, экструзию) и нанесение покрытий (полимерных, оксидных, керамических и металлических). В целом, успехи в данном направлении на сегодняшний день довольно значительны и позволяют добиться необходимых количественных показателей скорости резорбции. Однако, это не решает проблему локализации процессов растворения, приводящих к появлению глубоких повреждений. Данное явление может быть следствием влияния структурообразующих факторов, таких как кристаллографическая ориентация зерна и распределение в материале частиц вторичных фаз и примесных включений. Магний имеет электродный потенциал -2,37 В, т.е. наиболее отрицательный из конструкционных металлических материалов. Это означает, что наличие в сплаве частиц практически любого другого металла способно вызывать ускоренное растворение магниевой матрицы в агрессивной среде вследствие гальванического эффекта. Для изделий медицинского назначения такое явление является фатальным, если этот процесс буде происходить в местах повышенной конструкционной важности, например, в местах крепления имплантата к кости. Наличие рисков преждевременной потери имплантатом эксплуатационных характеристик и выхода его из строя, обусловленных особенностями кинетики растворения и морфологии формирующихся во время него повреждений, диктует необходимость детального исследования механизмов, по которым протекает процесс деградации магниевых сплавов в агрессивной среде человеческого тела. Выявление влияния структурообразующих факторов на эти механизмы может быть полезным при разработке способов управления процессом растворения изделия в человеческом теле, что позволит создавать саморастворяющиеся медицинские имплантаты с заранее заданным сроком эксплуатации. Исследованием влияния различных факторов на процесс деградации биорезорбируемых сплавов магния занимается несколько коллективов по всему миру: коллективы из Австралии под руководством профессора А. Атренса, доктора Г. Сонга и др., доктора Д. Женга (Китай) и др., группа ученых из стран Евросоюза под руководством профессора П. Угговитцера, Ф. Берто (Норвегия) и др., а также коллектив доктора Х. Терамото из Японии и другие научные коллективы. На территории Российской Федерации исследованием данной проблемы занимается коллектив профессора Р.З. Валиева из Уфы, московский коллектив под руководством профессора С. В. Добаткина и другие научные коллективы.

Биорезорбируемый магниевый сплав ZX10 в двух состояниях: литом и после термомеханической обработки, включавшей в себя всестороннюю изотермическую ковку и осадку.

- На основе анализа литературных источников разработать подходы к решению поставленной цели.

- Определить основные кинетические характеристики деградации, включая скорость растворения, тип и глубину повреждений, а также стадийность процесса растворения, в условиях, имитирующих условия внутри человеческого тела.

- Оценить зависимость основных характеристик деградации от состояния материала и размера его зерна.

- Изучить влияние гальванического эффекта, обусловленного частицами вторичных фаз и включений различного химического состава и электродного потенциала на процесс растворения матричного металла вокруг них.

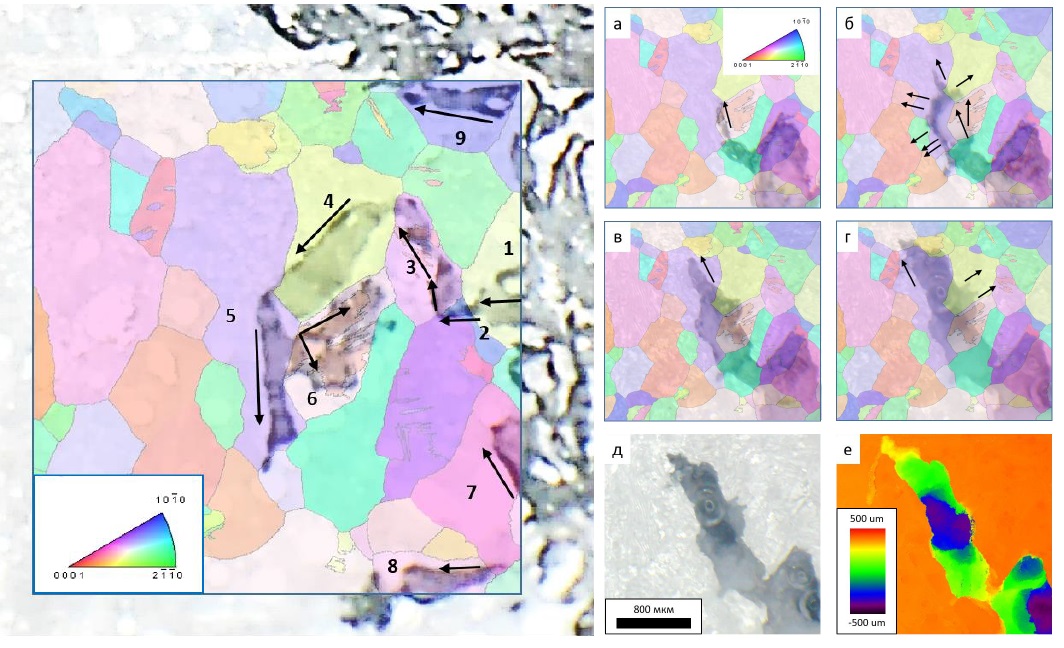

- Установить влияние кристаллографической ориентации зерен металлической матрицы на появление повреждений различного типа под действием агрессивной среды.

- Выявить возможные пути управления процессом деградации магниевых сплавов.

- Получены экспериментальные результаты количественной и качественной оценки повреждений, образованных под действием агрессивной среды, а также данные, характеризующие кинетику и стадийность процесса деградации биорезорбируемого сплава ZX10 в условиях, имитирующих условия человеческого организма;

- Благодаря использованию оригинального комплекса традиционных методик и инновационных in-situ методов впервые для магниевых сплавов установлено наличие двух различных типов пространственно-ориентированных повреждений и доказана зависимость направления их распространения от кристаллографической ориентации зерна;

- Впервые на примере сплава ZX10 обнаружена зона улучшенной пассивации вокруг частиц вторичных фаз, разработана модель и дано теоретическое объяснение механизма ее формирования исходя из значений электродного потенциала матрицы и частицы;

- Экспериментально доказана возможность создания искусственной зоны улучшенной пассивации за счет внедрения в поверхность сплава ZX10 порошка металлов с положительным электродным потенциалом.

- Разработаны научные основы методики лабораторных испытаний магниевых сплавов, позволяющей отслеживать кинетику и стадийность процессов деградации, включая скорость растворения и формирование повреждений на поверхности, а также создана уникальная установка, позволяющая имитировать условия человеческого тела, для реализации данной методики.

- Получены экспериментальные данные о влиянии структурных факторов на процессы деградации сплава ZX10, которые могут быть использованы при разработке саморастворяющихся медицинских имплантатов.

- На основе экспериментальных данных по влиянию состава и электродного потенциала частиц вторичных фаз на процесс растворения магниевой матрицы разработан и экспериментально протестирован способ, позволяющий ингибировать коррозионные процессы на поверхности сплава ZX10, на который подана заявка на патент.

Основные результаты и положения диссертации докладывались и обсуждались на международных и всероссийских конференциях: LXII международная конференция «Актуальные проблемы прочности» (Витебск, Беларусь, 2020), международная конференция First Corrosion and Materials Degradation Web Conference (онлайн формат, 2021), LXIII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» (Тольятти, 2021), X Международная школа «Физическое материаловедение» (Тольятти, 2021), XLVIII Самарская областная студенческая научная конференция (Самара, 2022), LXV Международная научная конференция «Актуальные проблемы прочности» (Витебск, Беларусь, 2022), Международный симпозиум «Перспективные материалы и технологии» (Минск, Беларусь, 2023), XI Международная школа «Физическое материаловедение» (Тольятти, 2023).

Работа выполнена в Тольяттинском государственном университете на научно-исследовательской базе НИИ «Прогрессивных технологий» при поддержке гранта РНФ «Выявление факторов, влияющих на коррозионные свойства биорезорбируемых магниевых сплавов с использованием In-situ методов исследования» соглашение No 23-23-10041 (диссертант является руководителем проекта), гранта РФФИ «Применение современных методов для in-situ исследования кинетики процесса коррозии, природы и морфологии коррозионных повреждений перспективных биорезорбируемых магниевых сплавов», соглашение No 20-38-90073 (диссертант является основным исполнителем проекта) и гранта ФСИ «Разработка технологии управления процессом коррозии хирургических имплантатов из магниевых биорезорбируемых сплавов», договор 17370ГУ/2022 (диссертант является руководителем проекта).

Выходные данные работы

Работа выполнена в: НИО-2 «Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы», Научно-исследовательского института прогрессивных технологий, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (ФГБОУ ВО ТГУ)

Официальные оппоненты: Исламгалиев Ринат Кадыханович, доктор физико-математических наук, профессор, кафедра «Материаловедение и физика металлов», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» (УУНиТ), г. Уфа, Республика Башкортостан;

Комиссаров Александр Александрович, кандидат технических наук, доцент, заведующий лабораторией «Гибридные наноструктурные материалы», федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» (НИТУ МИСИС), г. Москва.

Ведущее предприятие: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», г. Москва

Дата и место защиты: 15.12.2023 г. Диссертационный совет 24.2.377.01 на базе ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара

Специальность: 1.3.8 Физика конденсированного состояния (технические науки)

Научный руководитель