Выявление факторов, влияющих на коррозионные свойства биорезорбируемых магниевых сплавов с использованием In-situ методов исследования

Цель проекта: изучить влияние на коррозию кристаллографической ориентации зерен, характер распределения частиц включений и вторичных фаз в биорезорбируемых магниевых сплавах путем проведения их коррозионных испытаний с применением in-situ методов исследования, таких как видеомониторинг поверхности образца и определение скорости коррозии по выходу водорода, что позволит выявить кинетику и стадийность коррозионных процессов.

Выходные данные проекта:

Тема: Выявление факторов, влияющих на коррозионные свойства биорезорбируемых магниевых сплавов с использованием In-situ методов исследования.

Заказчик работ: Российский Научный Фонд

Приоритетное направление развития науки в РФ: 2. Индустрия наносистем. 4. Биомедицинские и ветеринарные технологии..

Направление Стратегии научно-технического развития РФ: Н3 Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных)

Конкурс: №76 - Конкурс 2023 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» (региональный конкурс)

Область знаний: 03 - Химия и науки о материалах, 03-402 - Электрохимия и коррозия металлов

Шифр проекта: 23-23-10041

Код ГРНТИ: 29.19.00

Руководитель работ: Мягких Павел Николаевич

Получатель/Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет"

Продолжительность работ: 2023 - 2024 г.

Итоговое финансирование проекта: 3 млн. руб.

Ключевые слова: магниевые сплавы, биорезорбируемые материалы, коррозия, in-situ исследование, фазовый состав, электрохимическая коррозия.

Перспективное в последние годы направление применения магниевых сплавов – изготовление саморастворяющихся костных хирургических имплантатов. Сплавы на основе магния обладают не только высокой удельной прочностью и модулем Юнга, близкому к костному, но способностью растворяться в теле человека без вреда для его здоровья. Эта особенность позволяет обойтись без повторной операции по извлечению имплантата, что делает магний более привлекательным материалом в данном приложении, чем титановые сплавы и нержавеющие стали.

Российская Федерация занимает второе место в мире по объемам добычи магния, однако в плане производства биорезорбируемых имплантатов она пока имеет позицию отстающего, довольствуясь закупками медицинских изделий из магния за рубежом. Это делает проблему производства биорезорбируемых магниевых сплавов важной для отечественной науки и промышленности. Одной из задач, поставленных для достижения этой цели является придание сплавам необходимых коррозионных свойств: скорости и типа коррозии. Для создания такого материала и технологии его обработки необходимо четкое понимание влияния таких факторов, как кристаллографическая ориентация зерен и характер распределения частиц включений и вторичных фаз. Точно известно, что эти факторы определяют основные особенности коррозии магниевых сплавов, однако, как именно они влияют на сам механизм этого процесса, его кинетику и стадийность, на данный момент изучено недостаточно.

В данном проекте предлагается изучить влияние на коррозию всех вышеперечисленных факторов путем проведения коррозионных испытаний с применением in-situ методов исследования, таких как видеомониторинг поверхности образца и определение скорости коррозии по выходу водорода, что позволит выявить кинетику и стадийность коррозионных процессов. Перед коррозионными испытаниями планируется при помощи метода дифракции обратно-отраженных электронов (EBSD) определить кристаллографическую ориентацию зерен, а также посредством энергодисперсионной спектрометрии (ЭДС) составить карту распределения химических элементов на поверхности, демонстрирующую наличие и расположение частиц вторичных фаз. При коррозионных испытаниях образец располагается так, чтобы предварительно отсканированный при помощи EBSD и ЭДС участок попадал в поле обзора цифрового микроскопа, ведущего съемку коррозионных процессов на поверхности. После коррозионного испытания планируется изучать поверхность на конфокальном лазерном сканирующем микроскопе (КЛСМ). Полученная с его помощью 3D-модель поверхности будет отражать глубину и характер коррозионных повреждений. Совместив результаты EBSD-анализа, ЭДС, in-situ видеосъемки и КЛСМ можно установить влияние кристаллографии и частиц вторичных фаз на развитие коррозионных повреждений на поверхности.

В качестве материалов планируется взять отечественные аналоги сплава WE43, использующегося для коммерческого изготовления биорезорбируемых магниевых имплантатов. Таковыми в первую очередь являются сплавы системы Mg-Zn-Ca. Для выявления наиболее перспективной технологии их обработки (термической, механической или термомеханической) один и тот же сплав планируется исследовать в нескольких состояниях, например, в литом, закаленном, прокатанном, экструдированном, после всесторонней изотермической ковки и т.д.

Прецизионное исследование микроструктуры будет выполняться на сканирующем электронном микроскопе Zeiss Sigma, оборудованным аналитическими модулями для EBSD-анализа и ЭДС. Рентгенофазовый анализ материалов и продуктов коррозии предполагается проводить при помощи дифрактометра Shimadzu Maxima XRD-7000. Для снятия 3D-модели поверхности образцов будет использоваться КЛСМ Olympus Lext OLS400. Вырезку образцов планируется осуществлять на электроискровом станке с ЧПУ Sodick AG400L LN2W. Научная новизна проекта состоит в получении знаний о влиянии кристаллографии и частиц вторичных фаз, а также видов обработки на коррозионные процессы магниевых сплавов

- Результаты по оценке влияния кристаллографической ориентации на коррозию магниевых сплавов. Данные результаты позволят прогнозировать изменение коррозионных свойств магния и его сплавов в ходе определенных технологических операций, что значительно облегчит разработку технологических процессов по производству полуфабрикатов для изготовления медицинских изделий.

- Результаты по влиянию частиц вторичных фаз и включений на коррозию магния и его сплавов. Данные результаты будут полезны при разработке новых материалов, с заранее заданными коррозионными свойствами, в т.ч. с повышенной сопротивляемостью локализованной коррозии. Изделия из таких сплавов будут иметь минимальные риски развития коррозионных повреждений на наиболее ответственных элементах конструкции.

- Рекомендации по термической и термомеханической обработке уже существующих сплавов. Проведение обработки способствующей увеличению коррозионной стойкости, поможет увеличить надежность как уже существующих, так и разрабатываемых изделий из магниевых сплавов.

Для исследования был подобран сплав системы Mg-Zn-Ca в двух состояниях:

- После гомогенизирующего отжига в муфельной печи 300 ºС / 12 ч + 430 ºС / 24 ч с последующей ЗАКАЛКОЙ в подогретую (~70 ºС) воду

- После гомогенизирующего отжига 300 ºС / 48ч с охлаждением в потоке воздуха комнатной температуры

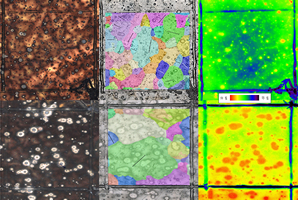

С применением электронной микроскопии, энергодисперсионной спектрометрии и EBSD-анализа, а также атомно-силовой микроскопии зонда Кельвина была детально изучена структура материалов, включая характер распределения частиц вторичных фаз различного химического состава и электродного потенциала, а также кристаллографическую ориентацию зерен.

На данных материалах были проведены коррозионные испытания в растворе Рингера с применением видеосъемки на прецизионно исследованном участке поверхности. Помимо запланированных долгосрочных испытаний (168 часов) была проведена серия краткосрочных испытаний (24 ч) с целью детального изучения влияния частиц вторичных фаз и примесных включений.

После испытаний при помощи рентгенофазового анализа, инфракрасной Фурье-спектрометрии и ЭДС были детально изучены продукты коррозии. После удаления продуктов коррозии посредством АСМ и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии была изучена морфология коррозионных повреждений и дана количественная оценка ее характеристикам.

В ходе выполнения первого этапа работ было установлено, что:

- Применение различных режимов ТО (закалка и гомогенизирующий отжиг) не оказывает влияния на стадийность коррозии и морфологию коррозионных повреждений, однако в значительной мере влияет на скорость коррозии - отожженный материал растворяется в 1,5-2 раза быстрее.

- Процесс коррозии для обоих материалов включает в себя 3 стадии: первичную пассивацию, медленную общую коррозию и язвенную коррозию.

- Частицы вторичных фаз и включений способны ингибировать процесс растворения вокруг себя, создавая зоны улучшенной пассивации

- Частицы веществ, растворяющихся без образования стойких продуктов коррозии, такие как MgO, способны приводить к появлению глубоких (800 мкм) язв в местах своего расположения, поскольку после растворения в месте их расположения коррозионная среда попадает под пассивирующую гидроокисную пленку.

- Было обнаружено 2 типа нитевидных повреждений: Нитевидная коррозия 1-го типа распространяется по царапинам, либо по нормали к базальной плоскости кристаллита, имеет ширину канала около 50 мкм, глубину до 10 мкм и морфологию стенок канала в виде сот; Нитевидная коррозия 2-го типа имеет ширину канала около 1 мкм, стенки канала без явно выраженной морфологии и располагается перпендикулярно нормали к базальной плоскости, либо хаотично – в случае, когда зерно повернуто базальной плоскостью к наблюдателю.

Публикации:

1. Мягких П.Н., Мерсон Е.Д., Полуянов В.А., Мерсон Д.Л. Зависимость процесса коррозии биорезорбируемого сплава ZX10 от структурных факторов и локального уровня pH Frontier Materials & Technologies, Frontier Materials & Technologies. 2023. № 2. С. 59–76. DOI: 10.18323/2782-4039-2023-2-64-3 (год публикации - 2023) https://doi.org/10.18323/2782-4039-2023-2-64-3