Количественная оценка связи анизотропии коррозионных процессов с кристаллографической текстурой для научно-обоснованного прогноза скорости коррозии в изделиях из магниевых сплавов

Цель проекта: установить связь анизотропии коррозионных процессов с кристаллографической текстурой и количественно её оценить для научно-обоснованного прогноза скорости коррозии в изделиях из магниевых сплавов.

Выходные данные проекта:

Тема: Количественная оценка связи анизотропии коррозионных процессов с кристаллографической текстурой для научно-обоснованного прогноза скорости коррозии в изделиях из магниевых сплавов.

Заказчик работ: Российский Научный Фонд

Приоритетное направление: Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта

Конкурс: Конкурс 2023 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»

Область знаний: 09 - Инженерные науки, 09-101 - Прочность, живучесть и разрушение материалов и конструкций

Шифр проекта: 23-19-00636

Код ГРНТИ: 53.01.97

Руководитель работ: Мерсон Дмитрий Львович

Получатель/Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет"

Продолжительность работ: 2023 - 2025 г.

Итоговое финансирование проекта: 21 млн. руб.

Ключевые слова: магниевые сплавы, биорезорбируемые материалы, текстура, коррозия, деформационная анизотропия, коррозионная анизотропия, скорость коррозии.

Широкое применение магниевых сплавов в промышленности и медицине формирует особый запрос на обеспечение регламентированных требований к коррозионным свойствам материала, например, в промышленности и на транспорте изделия из магниевых сплавов должны обладать повышенными свойствами по общей коррозионной стойкости, а в медицине – конкретными значениями скорости коррозии (резорбции). В медицинском применении магний оказался чрезвычайно востребованным за счет хорошей биосовместимости (безопасного усвоения продуктов растворения) и подходящих механических свойств для изготовления временных фиксирующих имплантатов, способных постепенно саморассасываться после выполнения служебных задач. Важной характеристикой материала для такого применения является скорость растворения/коррозии в биологически-активной среде, причем в перспективе необходимо, чтобы скорость растворения/коррозии была не только контролируема, но и программируема еще на этапе создания изделия.

Необходимый набор механических свойств в большинстве случаев удается обеспечить путем легирования и проведения термомеханической обработки, однако для магния практически любое легирование приводит к ухудшению коррозионных свойств. Кроме того, применительно к медицинским сплавам из-за необходимости соблюдения требований по цитотоксичности набор возможных систем легирования строго ограничен, при этом к одним из наиболее перспективных можно отнести системы Mg-Zn-Ca и Mg-Y-Zn.

Для магния и сплавов на его основе характерно наличие существенной анизотропии свойств. Если о причинах анизотропии механических характеристик уже существует устоявшееся мнение, то по отношению к коррозионной анизотропии имеются только разрозненные литературные данные, хотя и свидетельствующие о значительности этого эффекта. Отсутствие систематических исследований о связи коррозионных процессов в магниевых сплавах с текстурой, которая в зависимости от технологии изготовления может сильно отличаться, сдерживает широкое применение магниевых сплавов для производства изделий, эксплуатирующихся в коррозионных или биологически активных средах.

Настоящий проект направлен на заполнение указанной ниши за счет проведения исследований по определению зависимости скорости коррозии магниевых сплавов медицинского (системы Mg-Zn-Ca и Mg-Y-Zn) и технического (система Mg-Y-Zn) назначения от структурных и текстурных характеристик поверхности, взаимодействующей с модельной коррозионной средой. Вариативность по анизотропии и текстуре будет осуществлена на модельном монокристалле магния и сплавах магния после ряда деформационных обработок (например: литье, прокатка, осадка, всесторонняя изотермическая ковка). Исследование структуры и текстуры будет выполнено на растровом электронном микроскопе Zeiss Sigma c оборудованием картирования структуры и анализа обратно отраженных электронов (EBSD) и рентгено-структурного микро-анализа (EDS). Количественные характеристики текстуры и фазового состава основы, а также коррозионных отложений будут оценены с помощью дифрактометра Shimadzu Maxima. Оценка скорости коррозии будет проводиться на уникальном стенде с непрерывным контролем и автоматической корректировкой температуры и кислотности модельной коррозионной среды, оценкой скорости тремя независимыми методами: массовым, по выходу водорода и оптическим. Определение кинетики (стадийности) коррозионного процесса будет контролироваться тремя независимыми методами: по выходу водорода, сигналам акустической эмиссии и изменению электродного потенциала.

Научная новизна проекта заключается в получении систематических знаний о связи скорости и характера коррозионного растворения магниевых сплава с кристаллографической, текстурной и структурной картиной материала. Практическая значимость проекта заключается в выработке рекомендаций о формировании под конкретную задачу определенной структуры и текстуры путем применения соответствующих технологических схем и режимов обработки магниевых сплавов

В настоящем проекте впервые в мировой практике будет осуществлено системное исследование по определению связей (зависимостей) между структурно-текстурными параметрами магниевых сплавов и параметрами коррозионных процессов, знание которых чрезвычайно важно учитывать при изготовлении изделий и, особенно, биорезорбируемых имплантатов.

В результате выполнения проекта будут получены следующие основные результаты:

- Проведение экспериментальных исследований на монокристаллах магния позволит установить показатели естественной анизотропии механических и коррозионных свойств в зависимости от кристаллографического направления.

- Проведение экспериментальных исследований на сплавах систем легирования Mg-Zn-Ca и Mg-Y-Zn после различных технологических схем деформирования (формообразования) позволит оценить вклады в анизотропию механических и коррозионных свойств магниевых сплавов текстурной и монокристальной составляющих.

- Исследования коррозионных отложений и повреждений, соответственно, методами энергодисперсионного спектрального анализа и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии позволят получить новые данные о природе коррозионных процессов в магниевых сплавах и их связи с наведенной при технологических операциях текстурой.

- Применение для исследования кинетики коррозионных процессов в магниевых сплавах одновременно трех независимых in-situ методов: по выходу водорода, акустической эмиссии и электродного потенциала, - позволит установить стадийность коррозионных процессов и ее природу.

- Знания природы и стадийности коррозионных процессов и их связи с химическим составом, микроструктурой и текстурой магниевых сплавов позволят реализовать совершенно новые возможности: (1) регулировать скорость коррозии путем выбора соответствующих технологических операций или осуществлять производство изделий с учетом пространственной ориентировки текстуры; (2) прогнозировать время жизни (ресурса) изделий, эксплуатирующихся в биологически активной или иной коррозионной среде.

- За время выполнения проекта будет опубликовано 10 статей, в том числе 9 – в изданиях входящих в базы данных цитирования WoS и Scopus.

В ходе выполнения проекта получены следующие результаты:

- Подготовлены и проведены испытания на сжатие образцов монокристаллов чистого магния в трех взаимно перпендикулярных направлениях ориентации: <0001>, <1-100> и <11-20> и на растяжение в направлении <10-11> со скоростью деформирования 0,83·10^-3 с^-1, построены кривые испытания и определены по ним основные механические характеристики.

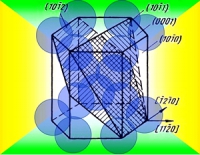

- Текстуру монокристаллов оценивали методом обратных полюсных фигур, которые получали из рентгенограмм для граней образцов, параллельных базисным плоскостям c использованием нормировки, учитывающей неравномерность распределения рефлексов на сфере проекций. В качестве количественного критерия текстуры использовали коэффициенты Кернса. Величина разориентировки блоков Δα составляет 0,8 и 1,80, что свидетельствует о достаточно небольшой фрагментации субзеренной структуры и подтверждает монокристалличность самого материала.

- Разработана, изготовлена и опробована уникальная установка, позволяющая всесторонне оценить эволюцию (кинетику) коррозионных процессов исследуемых материалов за счет одновременной регистрации: объема водорода, выделяющегося при протекании коррозионных процессов, сигналов акустической эмиссии, генерируемых разными источниками, потенциала незамкнутой цепи и уровня pH коррозионного раствора.

- Проведены в течение 72 часов коррозионные испытания монокристаллов магния в физиологическом растворе, ориентация поверхности которых по отношению к коррозионной среде была близка к ориентациям кристаллографических плоскостей (0001), (10-10), (-12-10) и (10-11) и построены в реальном времени зависимости накопления водорода, сигналов акустической эмиссии и изменения потенциала незамкнутой цепи.

- Кривые изменения потенциала для образцов с разным кристаллографическим направлением рабочей поверхности резко разделились как по общему уровню потенциала, так и по скорости (времени) выхода на максимум. По уровню потенциала (в сторону уменьшения) образцы распределились следующим образом: (0001) > (10-10) > (10-11) > (-12-10), практически аналогичным образом эти образцы расположились и по времени выхода на максимум: (0001) < (10-10) < (-12-10) < (10-11).

- Анализ полученных с помощью конфокальной лазерной сканирующей микроскопии изображений и профилограмм подтвердил сильную зависимость характера коррозионных повреждений от кристаллографической ориентации рабочей поверхности монокристалла: для плоскостей (0001) и (-12-10) характерна равномерная коррозия, о чем свидетельствую значительные флуктуации глубины по всей длине профилограмм, а для плоскостей (10-10) и (10-11), наоборот, характерна локализованная коррозия с глубиной язв до 30 мкм с минимальным повреждением поверхности между язвами. По данным конфокальной микроскопии скорость коррозии на базе испытаний 72 часа составила 0.51±0.04, 0.76±0.08, 0.71±0.07 и 0.98±0.10 мм/год, соответственно, для рабочих поверхностей (0001), (10-10), (-12-10) и (10-11).

- Исследование однородности распределения основных легирующих элементов по телу слитков сплавов ZX10 и WZ31 показало, что вид гистограмм распределений легирующих элементов имеет близкий профиль к нормальному. Микроструктура сплава ZX10 в литом термообработанном состоянии представлена крупными относительно равноосными зернами со средним диаметром 277 мкм, ориентированных друг к другу случайным образом. Микроструктура сплава WZ31 в литом термообработанном состоянии состоит из зерен, по форме близких к равноосному состоянию, с преобладанием зерна в диапазоне диаметров 40-50 мкм.

- Согласно проведенным исследованиям изготовленные слитки модельных, перспективных для практического применения сплавов ZX10 и WZ31 имеют однородный химический и структурный состав, в которых в литом состоянии после гомогенизирующих термообработок отсутствует преобладающая текстура. Указанные сплавы являются отличными кандидатами для модельных исследований связи между анизотропией механических свойств технологического происхождения и анизотропией коррозионных свойств.

- Для искусственного создания состояний с различной степенью анизотропности предложены следующие технологические схемы получения полуфабрикатов из выбранных сплавов:

a) Близкое к изотропному состоянию: (i) литое гомогенизированное и (ii) после всесторонней изотермической ковки;

b) Одноосная анизотропия: (iii) экструдированный пруток; (iv) пруток после протяжки

c) Двуосная анизотропия: (v) листовой прокат - По материалам, полученным в рамках выполнения настоящего проекта, в 2023 году были представлены доклады на четырех международных конференциях.