Пространственно-временные закономерности локализованной пластической деформации объемных металлических стекол

Цель работы: Экспериментальное выявление статических (упругое поле) и динамических (скорость роста) характеристик полос сдвига в металлическом стекле.

Автор работы

Металлическое стекло (МС) – один из наиболее «молодых», быстроразвивающихся и перспективных материалов. Представляя из себя, по сути, замороженную жидкость, МС обладает изотропной аморфной структурой, обладающей высокой коррозионной стойкостью, биосовместимостью, прочностью, твердостью, износостойкостью, формуемостью и магнитной мягкостью. В то же время наличие преимущественно металлических связей, обладающих куда большей гибкостью, чем ковалентные, обуславливает некоторую пластичность материала, сравнимую с пластичностью высокопрочных сталей. При этом, отношение предела упругости к модулю Юнга, т.е. способность аккумулировать упругую энергию очень высоко и сравнимо с полимерами. Такое сочетание свойств делает МС чрезвычайно интересным материалом как для фундаментальных исследований, так и для прикладной науки и производства.

Одним из главных недостатков, сдерживающих применение МС является сильная локализация деформации при комнатной температуре. Носителем деформации в данном случае являются т.н. полосы сдвига (ПС) – планарный дефект, толщина которого составляет порядка 10-100 нм. Такая сверхлокализация дестабилизирует пластическое течение материала и провоцирует раннее развитие микротрещин в полосах сдвига, что приводит к падению вязкости, пластичности и, в конечном счете, к преждевременному хрупкому разрушению. Любая успешная попытка улучшения прочностных качеств МС так или иначе приводит к изменению формирования и роста ПС, будь то подбор химического состава, микролегирование, геометрическая локализация деформации или повышение гомогенности аморфной структуры. Все вышеперечисленные методы приводят к более плотному ветвлению и взаимному пересечению укороченных ПС, препятствуя формированию магистральной полосы.

Таким образом, сдвигообразование в МС – ключевой механизм, изменение которого неразрывно связано с изменением механических свойств. Именно поэтому изучение полос сдвига и закономерностей их развития является актуальной задачей, которой с момента первого упоминания в литературе занимаются уже почти 50 лет как отечественные, так и зарубежные ученые (Хоник В.А., Виноградов А.Ю., Глезер А.М., Кетов С.В., Лузгин Д.В., Табачникова Е.Д., Масумото Т., Инуэ А., Аргон А.С., Гилман Д.Д.., Спаепен Ф., Пампилло С.А., Чен Х.С., Лими Х.Д., Грир А.Л., Маасс Р., Райт В.Д., Дамен К.А., Сонг С.Х., Вильде Г., Клаумюнцер Д., Хуфнагель Т.С. и многие другие). Однако, несмотря на всеобщий интерес к МС и локализации деформации в них, ясного понимания механизма ПС в аморфных сплавах до сих пор нет.

Образцы объемных металлических стекол на основе палладия.

Локализованная пластическая деформация металлических стекол, представленная полосами сдвига.

- Проанализированы литературные источники и разработаны методы достижения цели.

- Создана экспериментальная установка, позволяющая проводить высокоскоростную микроскопическую видеосъемку механических испытаний и регистрировать события локализованной деформации (полосы скольжения, двойник, трещина).

- Изготовлены и подготовлены образцов МС, проведено их механическое испытание с регистрацией видеоданных.

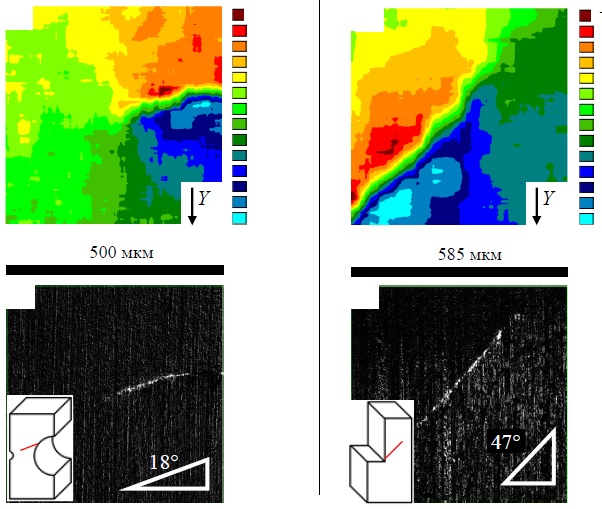

- Экспериментально измерены поля абсолютной деформации в вершине ПС и проведена их дислокационная интерпретация.

- Оценен свободный объем в ПС на основе дислокационной интерпретации.

- Экспериментально измерена скорость распространения ПС.

- Впервые для синхронизации записи видеокамеры с событием локализованной деформации использован сигнал акустической эмиссии (АЭ), испускаемый самим событием.

- Впервые экспериментально доказано, что упругое поле в вершине ПС в МС количественно совпадает с модельным полем макро-дислокации.

- Впервые теоретически обосновано, что возникновение избыточного свободного объема в ПС может быть объяснено в рамках дислокационного подхода.

- Установлено, что при последовательном пересечении индентором отдельных зерен поликристаллического агрегата, возникающие при этом сигналы АЭ приобретают энерго-частотные характеристики в строгом соответствии с ориентацией зерен по отношению к движению индентора.

- Впервые экспериментально доказано, что ПС в МС формируется по механизму распространяющегося фронта сдвига, а не мгновенно, по механизму перколяции. Показано, что кинетика фронта сдвига обнаруживает быстрое (≤30 мкс) нарастание скорости фронта от нуля до некоего максимального значения (≥5 м/с), а затем медленное (~300 мкс) затухание по степенному закону, феноменологически представимому как ~ tn (n ~ -2).

- Разработанная методика высокоскоростной видео-регистрации по сигналу АЭ является универсальной и может быть применена для исследования кинетики структурных изменений в твердых материалах, которые сильно локализованы в пространстве и времени и момент возникновения которых носит вероятностный характер (дислокационное скольжение, трещинообразование, двойникование, фазовые превращения и т.д.).

- Установка высокоскоростной микроскопической видеорегистрации механических испытаний материалов с использованием сигнала АЭ в качестве триггера внедрена в НИО-2 Тольяттинского государственного университета при выполнении проектов по указанным далее научным программам и темам. Получен патент РФ на полезную модель № 155260, 2015.

- Полученные результаты измерений и интерпретаций могут быть полезны к описанию локализованной деформации как аморфных металлов, так и других упругих твердых тел в силу универсальности предложенного подхода.

Выходные данные работы

Наименование работы: Пространственно-временные закономерности локализованной пластической деформации объемных металлических стекол

Работа выполнена в: НИО-2 «Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы» Научно-исследовательского института прогрессивных технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО ТГУ)

Официальные оппоненты: проф., д.ф.-м.н. Хоник Виталий Александрович (Воронежский государственный педагогический университет);

к.ф.-м.н. Еникеев Нариман Айратович (Уфимский государственный авиационный технический университет).

Ведущее предприятие: Национальный исследовательский технологический университет "Московский институт сталей и сплавов (МИСиС)"

Дата и место защиты: 29.06.2017 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем сверхпластичности металлов РАН

Специальность: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния (физико-математические науки).