Исследование механизма разрушения и природы акустической эмиссии при водородной хрупкости низкоуглеродистой стали

Цель работы: Расширить представления о механизме разрушения и природе акустической эмиссии при водородной хрупкости низкоуглеродистой стали.

Автор работы

В мировой практике хорошо известно явление водородной хрупкости (ВХ) металлов. Особое внимание уделяется вопросам воздействия водорода на свойства сплавов на основе железа и, в частности, сталей, которые на сегодняшний день являются наиболее распространенным конструкционным материалом, применяемым в промышленности. Например, низкоуглеродистые стали широко используются для изготовления резервуаров, хранилищ, трубопроводов, эксплуатирующихся в условиях контакта с водородосодержащими средами. При этом ежегодно фиксируется большое количество отказов такого оборудования по причине ВХ. В связи с этим, разработка способов повышения сопротивляемости сталей к ВХ является актуальной задачей. Однако решить данную задачу возможно лишь при наличии глубокого понимания природы процессов, протекающих в стали под действием водорода, которые в итоге приводят к хрупкому разрушению изделия.

С момента публикации первой статьи на тему ВХ железа и сталей прошло чуть менее 150 лет. За это время изучением данной проблемы активно занимались как отечественные, так и зарубежные ученые (Колачев Б.А., Карпенко Г.В., Гольцов В.А., Арчаков Ю.И., Гельд П.В., Рябов Р.А., Шрейдер А.В., Полянский А.М., Мороз Л.С., Галактионова Н.А., Troiano A.R., Oriani R.A., Hirth J., Bernstein I.M., Zapffe C.A., Birnbaum H.K., Sofronis P., Robertson I.M., Lynch S.P., Gerberich W.W. и многие другие). Несмотря на огромное количество экспериментальных данных, накопленных с тех пор, единого мнения о механизме данного явления, в особенности, для класса низкоуглеродистых вязких сталей, до сих пор нет. Распространенной особенностью ВХ таких сталей является образование в изломе, так называемых, дефектов типа «рыбий глаз». Однако природа возникновения таких дефектов мало изучена. В частности, нет данных о влиянии концентрации и состояния водорода на их количество и размер, не исследована их эволюция в процессе нагружения материала, недостаточно подробно изучена морфология их поверхности, не ясен механизм роста трещин, приводящий к формированию такой морфологии. В целом, вопрос о механизме роста трещин под действием водорода остается, возможно, наиболее дискуссионным и ключевым, вообще, для всей проблемы ВХ. Для его описания предложено множество теорий, которые в настоящий момент активно обсуждаются в литературе. К сожалению, ни одна из них, по-прежнему, не может объяснить всех экспериментально наблюдаемых закономерностей.

Многолетний опыт исследователей показывает, что классических методов анализа разрушения, например, таких как фрактография, недостаточно для того, чтобы разобраться во всех тонкостях явления ВХ. Поэтому в последнее время все чаще для выяснения особенностей механизма ВХ привлекаются различные специальные методики и подходы. Одним из наиболее перспективных инструментов для изучения механизма ВХ является метод акустической эмиссии (АЭ). Однако отсутствие понимания природы АЭ при ВХ низкоуглеродистых сталей ограничивает применение этого метода в целях неразрушающего контроля многих объектов, подверженных ВХ. Интерпретацию данных, полученных методом АЭ, часто, затрудняет недостаточный объем сведений о характере повреждений микроструктуры и особенностях поверхности разрушения испытанных сталей.

Низкоуглеродистая сталь марки S235JR в отожженном состоянии.

Природа акустической эмиссии и механизм разрушения отожженной низкоуглеродистой стали, охрупченной водородом.

- Проведен анализ литературных источников и разработан подход к решению поставленной цели.

- Подготовлены образцы, а также оборудование и оснастка, необходимые для проведения запланированных исследований.

- Получена зависимость концентрации диффузионно-подвижного водорода в низкоуглеродистой стали от плотности тока электролитического наводороживания.

- Установлена взаимосвязь между концентрацией водорода в вязкой низкоуглеродистой стали, степенью ее водородного охрупчивания и поведением АЭ в процессе ее одноосного растяжения.

- Установлена стадийность разрушения и кинетика накопления повреждений в процессе одноосного растяжения отожженной низкоуглеродистой стали, охрупченной водородом.

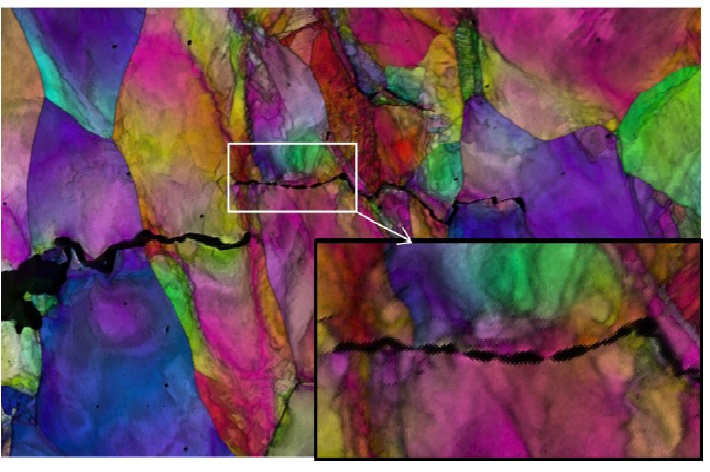

- Проведено подробное фрактографическое исследование для выявления механизма формирования рельефа поверхности разрушения отожженной низкоуглеродистой стали, охрупченной водородом.

- Установлены особенности механизма разрушения и поведения АЭ в охрупченной водородом высокопрочной высокоуглеродистой стали.

- Установлено, что рост трещин, приводящий к появлению в изломе наводороженной отожженной низкоуглеродистой стали дефектов «рыбий глаз», происходит по «вязкому» механизму путем образования и слияния микропор в результате сильно локализованной перед устьем трещины пластической деформации. По этой причине формирование дефектов «рыбий глаз» – процесс сравнительно медленный, не характеризующийся единовременным высвобождением большого количества упругой энергии, и не сопровождающийся акустической эмиссией с амплитудой, достаточной для ее регистрации при помощи стандартной аппаратуры. Таким образом, как снижение, так и увеличение интенсивности акустической эмиссии, возникающее в результате наводороживания, напрямую не связано с процессом роста трещин «рыбий глаз».

- Впервые экспериментально доказано, что образование транскристаллитных фасеток на поверхности дефектов «рыбий глаз» не является следствием хрупкого разрушения в результате скола или квазискола (скола в структуре с высокой плотностью дислокаций).

- На основе исследования эволюции дефектов «рыбий глаз» в электролитически наводороженной низкоуглеродистой отожженной стали в процессе ее одноосного растяжения выяснено, что рост количества и площади данных дефектов начинается сразу после завершения площадки текучести на стадии деформационного упрочнения и интенсифицируется на стадии локализованной деформации.

- Впервые показано, что зависимость концентрации диффузионно-подвижного водорода в низкоуглеродистой стали от плотности тока электролитического наводороживания имеет сигмоидальный вид с тремя хорошо выраженными участками: 1) относительно медленного повышения концентрации водорода, 2) ее ускоренного роста и 3) насыщения, при этом изменение концентрации диффузионно-подвижного водорода в стали, главным образом, контролируется процессом формирования водородно-индуцированных трещин и блистеров.

- Разработана методика определения углов разориентировки фасеток на поверхности разрушения при помощи конфокальной лазерной сканирующей микроскопии.

- Полученные в работе новые данные о поведении АЭ в охрупченных водородом низкоуглеродистой и высокопрочной высокоуглеродистой сталях, должны быть учтены при разработке методик неразрушающего контроля и мониторинга оборудования, эксплуатирующегося в условиях риска развития ВХ.

• Установленные особенности механизма роста трещин в присутствии водорода в низкоуглеродистой стали могут быть использованы при разработке сплавов и микроструктур устойчивых к ВХ. - Выявленная зависимость концентрации диффузионно-подвижного водорода в низкоуглеродистой стали от плотности тока электролитического наводороживания будет полезна в лабораторных исследованиях при выборе режимов электролиза для насыщения образцов водородом.

- Предложенные в работе методы количественного анализа трехмерного рельефа поверхностей разрушения, включающие определение шероховатости, площади поверхности, а также измерение углов разориентировки фасеток являются эффективным инструментом в практике фрактографических исследований.

Выходные данные работы

Наименование работы: Исследование механизма разрушения и природы акустической эмиссии при водородной хрупкости низкоуглеродистой стали

Работа выполнена в: НИО-2 «Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы» Научно-исследовательского института прогрессивных технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО ТГУ)

Официальные оппоненты: проф., д.т.н. Ботвина Людмила Рафаиловна (главный научный сотрудник Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова Российской академии наук); доцент, д.ф.-м.н. Астафурова Елена Геннадьевна (ведущий научный сотрудник Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН).

Ведущее предприятие: "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина"

Дата и место защиты: 22 декабря 2016 г. Национальный исследовательский технологический университет "Московский институт сталей и сплавов (МИСиС)".

Специальность: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния (физико-математические науки).

Научный руководитель